RECHERCHES EN ANTHROPOLOGIE ET SOCIOLOGIE

NOS PROJETS

RECHERCHES EN ANTHROPOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT ET SOCIOLOGIE – MESURE DES EFFETS IMMATÉRIELS DU RÉENSAUVAGEMENT / REWILDING

2023-2024

Rewilding Europe

Vers une approche sociale du réensauvagement

Depuis les années 1990, le mouvement du réensauvagement (autrement dit rewilding) gagne en importance dans toute l’Europe, mais il est aussi porteur de nombreuses controverses qui ont donné lieu à une large littérature.

Ce sont en particulier les effets écologiques du réensauvagement qui sont les plus étudiés. Mais, les données permettant une compréhension globale des dynamiques sociales autour de ce mouvement restent encore marginales. Quand elles existent, les recherches en sciences sociales menées sur ce mouvement et sur les attitudes à l’égard de la nature sauvage sont généralement descriptives mais explorent rarement les processus sous-jacents qui conduisent à des différences dans les attitudes à l’égard de la nature sauvage.

Pourtant, il est largement convenu que les initiatives de réensauvagement sont affectées par des défis sociaux et culturels plutôt qu’écologiques et qu’il est nécessaire que les sciences sociales se saisissent davantage du sujet.

Démontrer les bénéfices sociaux du réensauvagement au sens large

La mesure des effets sociaux immatériels associés au réensauvagement n’a pas encore été spécifiquement explorée. En effet, jusqu’à présent, les évaluations de ces effets se sont fondé le plus souvent sur une analyse des services écosystémiques, souvent critiquée pour son approche utilitaire et monétaire de la nature.

Si certaines rares études (plus particulièrement en psychologie) s’intéressent au rôle de la nature sur le bien-être, démontrant l’influence qu’exercent l’environnement physique et les composantes de l’environnement sur l’être humain, telles que la connexion à la nature et des comportements favorables à sa protection, aucune ne s’est vraiment intéressée aux effets immatériels du réensauvagement sur les populations locales en termes notamment de cohésion sociale, de valorisation culturelle et de fierté identitaire ou encore de sentiment de sécurité.

Cette étude s’est donc attelée à identifier et caractériser les impacts sociaux, et plus particulièrement dans leur dimension intangible.

Créer un outil de mesure adapté à la diversité des contextes

Un des enjeux majeurs de l’étude est de proposer un cadre complet et pratique pour suivre et évaluer les projets de réensauvagement de manière adaptée à chaque contexte, en intégrant les aspects sociaux en plus des dimensions écologiques et économiques. Mais l’enjeu est d’autant plus grand que les contextes socio-culturels et écologiques concernés sont diversifiés. Aussi, les représentations concernant la nature et en particulier la nature sauvage peuvent considérablement varier.

La création d’un outil adapté requiert de rassembler et d’analyser toutes les informations nécessaires sur les paysages concernés par les initiatives de réensauvagement : contexte, types d’interventions, objectifs, etc. En se basant sur une théorie du changement qui met en évidence les changements sociaux immatériels souhaités, il est alors possible de définir des indicateurs pertinents, directement reliés aux interventions de rewilding.

L’adaptabilité de l’outil dépend aussi de la méthode de collecte de donnée qui doit être à la fois simple d’utilisation, applicable à tous les paysages de Rewilding Europe et reproduisible dans le temps.La participation des équipe locales dans le processus d’élaboration de l’outil est indispensable pour évaluer aussi bien la pertinence des indicateurs que les méthodes de collecte des données afin de s’assurer que ces dernières s’accordent avec leurs capacités et leurs moyens humains.

Une contribution scientifique sur plusieurs plans

Cette étude permet donc de :

- Produire de la connaissance sur la perception des actions et du mouvement de réensauvagement par les populations locales et les principales parties prenantes

- Identifier les effets immatériels possibles et désirées du mouvement de réensauvagement

- Définir des indicateurs pour mesurer ces effets qui puissent être comparables dans le temps et dans l’espace dans les différents paysages impliqués

- Explorer différentes méthodes et scénarios possibles avec leurs avantages, inconvénients, leurs coûts humains et financiers pour renseigner les indicateurs et mesurer les effets

RECHERCHES EN ANTHROPOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT ET SOCIOLOGIE – PERCEPTION DE LA BIODIVERSITÉ SUR LE TERRITOIRE DE PERSEIGNE ET OUTILS DE CHANGEMENT

2022-2023

Parc naturel régional de Normandie-Maine

Démarche novatrice dans le cadre d’un ABC

L’intégration dans un projet ABC d’une étude dédiée aux dimensions sociales de la biodiversité est une innovation. Cette recherche visait à approfondir les connaissances sur les perceptions, les pratiques et les enjeux liés à la biodiversité. C’est une démarche novatrice par rapport aux autres projets ABC réalisés jusqu’à présent à l’échelle nationale.

Un manque de données sociales

Les données sociales proviennent le plus souvent de l’Insee. Elles demeurent superficielles et souvent décalées dans le temps. Cela limite la compréhension optimale des enjeux socio-environnementaux d’un contexte spécifique. En outre, ces données ne répondent pas précisément à la problématique d’un ABC. L’enjeu étant de comprendre le rapport à la biodiversité, incluant les perceptions et les pratiques.

Les inventaires participatifs permettent de recueillir des données plus qualitatives sur la relation des personnes avec les espèces. Cependant, ils manquent souvent d’un protocole d’enquête rigoureux. A la différence de ce qui est réalisé dans le cadre d’une étude sociologique spécifique.

Nécessité d’études locales et contextualisées

La perception des changements et des risques dépend du contexte local et des facteurs individuels. Pour établir des outils de gestion efficaces, des études contextualisées et locales sont nécessaires. Aucune étude à ce sujet sur le territoire de Perseigne n’existe à ce jour. Les analyses portent essentiellement sur des groupes nationaux ou à des échelles supranationales.

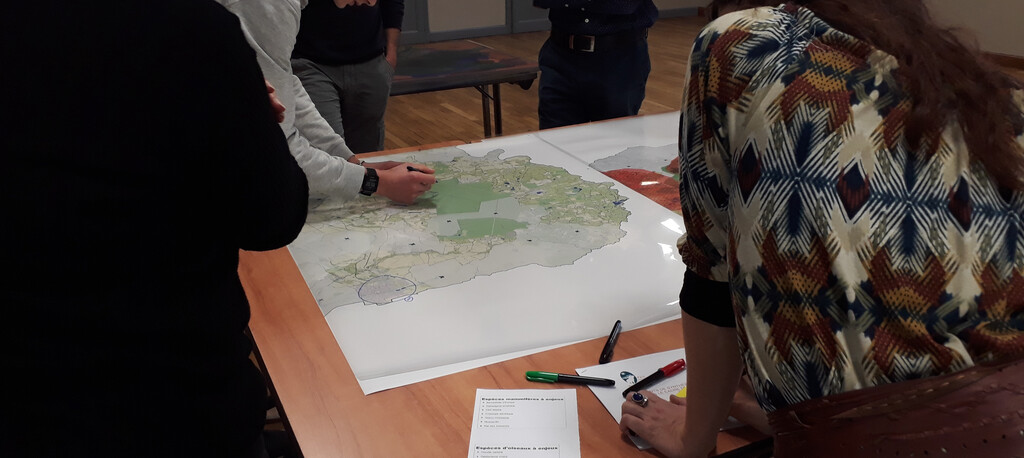

Enjeu méthodologique de croisement de données

Il n’existe pas de méthode pour développer une approche territorialisée de la perception de la biodiversité. Un des enjeux de cette étude est de pouvoir comparer les résultats des inventaires naturalistes avec ceux relatifs aux perceptions. Une approche géolocalisée et cartographique de la perception est donc nécessaire et constitue une innovation majeure de cette recherche. Le développement de cette approche représente un enjeu méthodologique et analytique. Il s’agit de passer de la subjectivité du vécu à l’objectivité scientifique des résultats.

Créer un outil d’aide aux changements

Bien qu’il existe de nombreux concepts et méthodes pour accompagner le changement de comportement, aucun outil clé en main n’existe. Rarement, voire jamais, ces approches ont été testées sur la problématique de la biodiversité.. L’élaboration de tels outils nécessitent une étude contextualisée au territoire de Perseigne et sur la problématique de la biodiversité.

Une contribution scientifique multiple

Cette présente recherche s’inscrit donc dans une démarche expérimentale voulue par le PNRNM. La contribution scientifique de cette recherche est multiple.

- L’objectif est de produire de la connaissance sur la perception des habitants sur la biodiversité du territoire de Perseigne.

- Il s’agit également de comprendre les mécanismes en œuvre dans la fabrique de ces perceptions.

- Dans ce cadre, nous avons expérimenté une approche géolocalisée et cartographique. L’objectif était l’étude de la perception de la biodiversité, avec des propositions ultérieures de pistes d’amélioration.

- Cette recherche contribue de manière générale aux questions du rapport à la nature en contexte rural français actuel. Elle vise à comparer les enjeux et évalue le transfert possible des outils d’accompagnement au changement.

- Nous testons une approche conjointe combinant les résultats de la perception avec ceux des inventaires naturalistes. Cette démarche spatialise et cartographie.

- Enfin, cette recherche a permis d’élaborer des outils d’aide aux changements en faveur de la biodiversité. Ces outils s’adaptent au contexte local et aux problématiques rencontrées.

RECHERCHES EN ANTHROPOLOGIE ET PEUPLES AUTOCHTONES – INÉGALITÉS ET DISCRIMINATIONS DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LES CONCESSIONS FORESTIÈRES EN RÉPUBLIQUE DU CONGO

2019-2020-2023

CIB-OLAM

Concessions forestières et responsabilités sociales.

Les écosystèmes forestiers du Nord du Congo (départements de la Sangha, Likouala et la partie Nord du département de la Cuvette Ouest), qui couvrent près de 15 millions d’ha, sont soumis à une exploitation industrielle visant la production de bois. Celle-ci se fait sous la forme de concessions forestières, amodiées à des entreprises par l’État qui reste le seul et unique propriétaire des terres. Ces concessions forestières se superposent également à des territoires coutumiers appropriés par des communautés locales, sur lesquels ces dernières ont des droits de propriété traditionnels et des droits d’usage reconnus. Le système concessionnaire place de fait les exploitants forestiers comme un acteur essentiel de la gestion de ces espaces avec des obligations qui vont bien au-delà de la seule exploitation forestière. En dépit de la législation en vigueur et de l’importance des enjeux environnementaux et sociaux, le niveau de mise en œuvre d’une gestion durable est très variable à l’échelle du pays.

La CIB (devenue CIB-OLAM en 2011), présente depuis 1968 dans le nord Congo est gérante de 5 concessions forestières, un des plus grands ensembles de concession forestière en Afrique. Depuis 2004, elle est engagée dans le processus de certification FSC (Forest Stewardship Council) qui définit un ensemble de règles précises pour une gestion environnementale et sociale durable de l’exploitation des ressources forestières.Les populations qui vivent à l’intérieur et aux abords des territoires sur lesquels la CIB exerce ses activités appartiennent à une dizaine de groupes linguistiques différents. Parmi ces groupes, les Mbenzele, les Bangombé et BaAka, reconnus comme des peuples autochtones, représenteraient à eux seuls plus de 20% de la population de la zone en 2003. La CIB a formellement reconnu les droits des peuples autochtones (droit international et législation nationale) et réalise des actions spécifiques à destination de ces populations. Cependant, après plusieurs années de politiques et d’actions, le principal constat est que les résultats ne sont pas ceux escomptés et que de nombreuses difficultés subsistent. C’est dans ce cadre qu’AnthropoLinks a été appelé à mener des recherches.

Des inégalités encore à l’œuvre pour les peuples autochtones

Les peuples autochtones subissent toujours de nombreuses discriminations et restent les populations les plus marginalisées et vulnérables du pays ainsi que celles ayant le moins bien tiré parti des changements et opportunités socioéconomiques de la zone. Malgré l’avancée de la République du Congo, qui a ratifié les conventions internationales sur le sujet et adopté dès 2010 une loi spécifique sur les peuples autochtones, les études sur le sujet soulignent les écueils de l’application du droit international sur l’autodétermination des peuples autochtones ainsi qu’une mise en œuvre très limitée des dispositions juridiques pour le respect, la protection et la réalisation des droits des peuples autochtones. Les recherches existantes se concentrent sur les problèmes d’application des législations, la question foncière et l’existence des aires protégées. La question du consentement libre, préalable et éclairé (CLPE), défini comme un outil majeur de droit, a également fait l’objet de quelques recherches mais celles-ci restent marginales et relativement génériques. Au-delà de ces sujets, les mécanismes locaux conduisant à exacerber les inégalités et les injustices envers les populations autochtones n’ont que très peu fait l’objet de recherche

Mieux prendre en compte les peuples autochtones dans les activités de l’entreprise

Entre 2019 et 2023, AnthropoLinks a mené des recherches dans les concessions de la CIB avec pour objectif d’identifier les freins et les leviers pour une meilleure prise en compte des problématiques spécifiques des autochtones. Cette étude s’est déroulée en plusieurs étapes :

- Une évaluation de l’ensemble des pratiques de la société ce qui a nécessité de définir et élaborer des indicateurs spécifiques ;

- Une recherche sur les facteurs et mécanismes à l’origine des inégalités et des discriminations des peuples autochtones dans les concessions forestières ;

- Une recherche sur les travailleurs autochtones au sein de la CIB : leur relation au travail, les conditions de travail et les relations professionnelles.

Une démarche ethnographique pour aller vers des propositions d’actions

Durant ces 3 années, nous avons mobilisé une approche socio-anthropologique et une approche ethnographique permettant de décrire et de rendre compte des faits sociaux de manière contextualisée. Des indicateurs spécifiques pour caractériser les situations et permettre leur évaluation ont été développés. Cette étude a surtout permis la collecte de données nouvelles. L’originalité de l’approche est également le fait d’un aller-retour permanent entre le dedans (point de vue de l’entreprise) et le dehors (point de vue des communautés) et une mise en perspective réelle, en contexte, dans les interactions quotidiennes.

En dernière phase, propositions d’actions ont été élaborées. Elles correspondent aux priorités et aux besoins définis par les communautés. Ces propositions visent à défendre les droits autochtones. Nous avons combiné les résultats de l’analyse des données et des lacunes méthodologiques. Cette dernière étape visait à améliorer la méthodologie de travail. L’objectif était également d’identifier des pistes de recherche pour la suite.

RECHERCHES EN ANTHROPOLOGIE ET SOCIOLOGIE – GOUVERNANCE D’UN OBSERVATOIRE POUR LE SUIVI DE L’ORPAILLAGE ET DE SES IMPACTS SUR LA SÉCURITÉ

2022-2023

ESA / OCDE

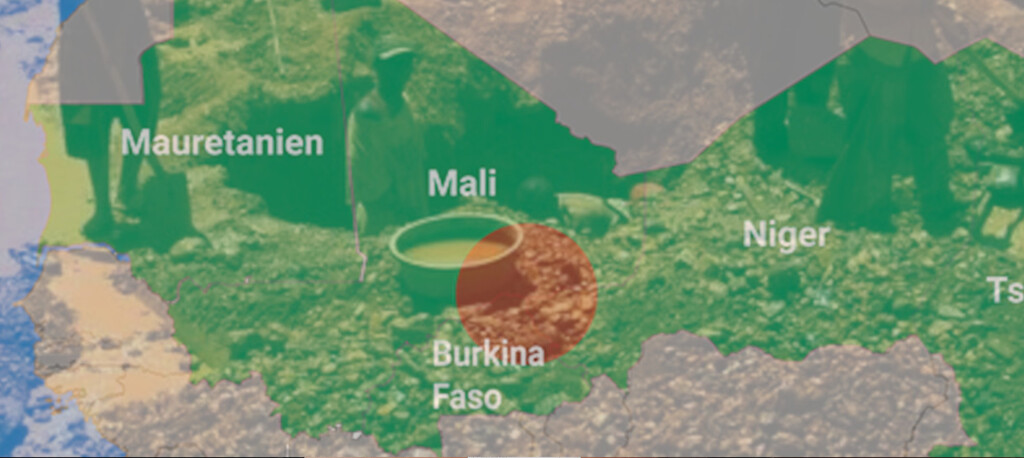

Les enjeux de l’exploitation aurifère artisanale

Les problématiques sociales, environnementales, politiques et de fraudes, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale liées à l’exploitation aurifère sont largement couvertes par la littérature. En outre, l’exploitation aurifère artisanale suscite dans la Région du Liptako Gourma de nouvelles préoccupations sécuritaires. Dans des zones historiquement peu investies par les États, de nombreux gisements aurifères ont été découverts. L’État a délaissé certains de ces territoires en raison de l’insécurité. Par conséquent, l’activité est peu encadrée.

Depuis 2016, les enjeux sécuritaires ont pris une nouvelle dimension. Ils se sont intensifiés avec l’implantation de groupes armés dans des zones d’exploitation de l’or. Depuis, les incidents terroristes ou par des groupes armés non identifiés autour des sites de production d’or se multiplient. De nombreux groupes armés sont suspectés d’appartenir à la mouvance djihadiste. Ils ouvrent des sites à l’exploitation ou s’implantent dans des sites d’orpaillage. Leur volonté est clairement d’en assurer la gestion.

Autrefois, on considérait l’exploitation minière artisanale comme une source de problèmes entravant le développement de l’industrie minière. Les États et les partenaires du développement la considèrent désormais comme une opportunité de développement depuis les années 2010.

Cependant, elle est également perçue comme un enjeu. En effet les risques sécuritaires et environnementaux associés à une exploitation minière artisanale non contrôlée sont grands. Depuis plusieurs années, les États membres de l’ALG travaillent à la structuration, l’organisation, la formalisation et la gestion durable de l’activité artisanale et à petite échelle de l’or.

L’intérêt d’un observatoire pour le suivi de l’orpaillage et des impacts sur la sécurité

La mise en place d’un observatoire vise le suivi de l’orpaillage et de ses impacts sur la sécurité. Il doit se déploiera à l’échelle du Liptako-Gourma avec l’ambition de répondre à ces différents objectifs.

Depuis les années 1990, on observe la multiplication des observatoires et plateformes de données. Cependant, mettre en œuvre ces mesures reste difficile, et il faut les contextualiser à chaque fois.

Les enjeux du projet d’observatoire

Un enjeu majeur du projet est de construire un système de gouvernance efficace entre trois pays. Ces pays connaissent une certaine instabilité politique et sécuritaire, aggravée par une profonde crise de gouvernance. De plus, la croissance démographique exerce une pression accrue sur les ressources. La décomposition de la Libye et la prolifération de combattants, d’armes et de trafics les déstabilisent également. La crise de 2012 au Mali a engendré une dynamique similaire au Burkina Faso puis au Niger.

La pérennité de l’Observatoire est un enjeu clé du Projet. Cela implique d’élaborer un système de gouvernance souple, effectif, et reconnu par les trois États concernés.

Un autre enjeu de l’observatoire est d’élaborer une plateforme délivrant une information réellement utile pour chaque partie prenante. L’uniformité dans l’interprétation des résultats et des cartographies par toutes les parties prenantes est essentielle.

La diversité des interprétations possibles du territoire requiert une construction collaborative de la plateforme. L’inégalité des parties prenantes en termes de compréhension technique des représentations formalisées renforce ce constat. Cela garantit qu’elle ait un sens pour chaque partenaire. Cela nécessite d’encourager la collaboration entre les différentes parties prenantes, constituant actuellement un défi pour le proje

Il existe un fort enjeu d’accès aux données pour le bon fonctionnement de la plateforme. De plus, la mise à jour des données est cruciale pour son évolution dans le temps. Les parties prenantes, en particulier les propriétaires et gestionnaires des données, devront s’entendre. Elles doivent définir les modalités de partage, d’utilisation et de mise à jour des données. De plus, il faut établir les modalités d’extraction des données ainsi que les options de préparation et de publication des données.

Les objectifs de l’observatoire

Le Projet a pour objectif d’élaborer de manière collaborative avec les 3 États de l’observatoire un système de gouvernance, de partage et de gestion des données. Cela permettra de constituer un observatoire effectif visant à :

- Compiler les données sur l’exploitation minière, y compris l’artisanat minier. L’objectif est d’obtenir une vision plus claire du secteur, en comprenant son ampleur et sa forme. Cette perspective fait défaut jusqu’à présent.

- Préciser la nature et l’ampleur des liens observés entre groupes armés et la filière de l’or. Cela va au-delà d’une simple liste des phénomènes observés.

- Permettre une analyse et un suivi à distance des sites d’exploitation artisanale. Ces sites sont difficiles voire impossibles d’accès, avec un contrôle territorial des États gravement compromis.

- Potentiellement prévoir et anticiper certaines dynamiques/événements relatifs à la sécurité sur le territoire.

- Constituer un outil d’aide à la décision et de planification stratégique. Cela concerne une politique coordonnée autour de l’orpaillage. Cela est valable aussi bien au niveau de la formalisation de l’exploitation aurifère artisanale qu’au niveau de la lutte contre le terrorisme.Ce processus contribue ainsi à la construction de la paix dans la région du Sahel.

RECHERCHES ETHNOGRAPHIQUES – EXPLOITATION DE L’URANIUM DANS LE LODEVOIS

2021

MÉMOIRES IDENTITÉS PATRIMOINES

Les lacunes des mémoires sur l’uranium lodévois

La littérature existante sur l’extraction de l’uranium en France, en particulier dans le Lodévois, présente plusieurs lacunes. Outre le manque d’études détaillées, elle aborde le sujet de manière très technique, principalement du point de vue de l’industriel. Cette approche laisse peu de place au point de vue des salariés et autres acteurs tels que les politiques locaux et les militants. De plus, elle ne propose pas d’éléments d’histoire et de contexte social et politique local.

Cela est très certainement dû à l’identité des auteurs, qui sont tous d’anciens salariés de cette industrie ayant occupé des postes élevés dans l’entreprise. Leur ambition avec ces ouvrages est de maintenir la mémoire du principal et quasi seul industriel impliqué, la CEA-COGEMA. Par ailleurs, ces ouvrages ne s’intéressent pas à « l’après mine ». Ils produisent que trop peu d’informations sur les réflexions, enjeux, et approches de dépollution, puis de reconversion du site.

L’intérêt de documenter l’histoire du site

Pourtant, l’histoire de cet « après mine », le contexte réglementaire, politique et social et les acteurs qui l’ont entouré, constituent des éléments clés. Ils pourraient expliquer les verrous auxquels font face aujourd’hui les acteurs chargés d’offrir une seconde vie et identité au site. Les actions de développement souhaitables et faisables se heurtent à un passé méconnu ou fantasmé. Ce passé génère craintes, rumeurs et réticences pour certains. Mais il offre des opportunités et des espoirs de développement économique local pour d’autres.

Les collectivités territoriales et leurs partenaires font face à la difficulté à appréhender les perceptions du site. Des discours sont produits par les différents acteurs. Certains portent préjudices, entravent les actions et efforts de développement mis en place. Il manque des données et de la connaissance sur le site, son histoire, et ses acteurs. De plus, on a insuffisamment documenté la diversité des perceptions et des points de vue qui se sont construits tout au long de cette histoire. Les collectivités manquent également de faits et perspectives sur lesquels construire et appuyer les discours et argumentaires.

Les objectifs de la recherche

Afin de produire des connaissances sur l’histoire passée du site, nous avons entrepris un travail de recherche. L’objectif est de comprendre comment les points de vue se sont construits. Il s’agit également d’analyser sur quoi s’ancrent les perceptions, notamment les rumeurs.

Il s’agissait également de comprendre et de catégoriser les acteurs et les parties prenantes. Nous avons réalisé cela en fonction de leurs perceptions du site et des discours qu’ils produisent auprès de tiers.

Enfin, la recherche s’est également attelée à comprendre les mécanismes à l’œuvre. Ces mécanismes rendent difficile la mise en œuvre des projets de développement sur le site.

La création d’un savoir original

Suite à ce travail, nous avons généré un savoir nouveau, original et complet. Cela concerne la compréhension et la description du site d’exploitation d’uranium du Bosc (du Lodévois). L’approche patrimoniale développée contribue à enrichir le fonds d’inventaire et les connaissances du patrimoine de la Région Occitanie. Par ailleurs, par ce travail, nous avons constitué de l’archive orale unique et originale facilement mobilisable.

L’approche historienne et ethnographique a permis d’apporter au consortium d’acteurs porteur du projet un changement de perspective. Cela concerne leur mode de communication et de développement commercial du site. Le discours est désormais moins aménagiste et davantage identitaire et patrimonial. Par ailleurs, l’approche utilisée, incluant des entretiens et la mobilisation des publics, a relancé un regain d’intérêt pour le site. Cela s’observe auprès des citoyens et acteurs locaux, créant une dynamique de mise en valeur patrimoniale.

RECHERCHES EN SOCIOLOGIE – LE MAINTIEN A DOMICILE DE PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE PAR LE SUIVI DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE

2017-2019

EDF

ÉTUDE SOCIOLOGIQUE

Les enjeux du maintien à domicile

Les constats et les recherches actuels indiquent un intérêt avéré pour le concept de « mieux vieillir ». La volonté commune est de favoriser le maintien des personnes âgées à domicile. Cependant, tant les proches que les professionnels considèrent parfois la prise de risque comme inacceptable.

Cela les conduit à placer ces personnes âgées dans une institution spécialisée, souvent contre leur gré. Cela remet en cause leur droit au risque, reconnu dans la Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante de 1997.

Intérêts et limites de la télé-assistance

Parmi les assistances proposées pour faciliter le maintien à domicile, la téléassistance remporte un vif succès. Elle répond en partie à cette peur du risque. En effet, elle permet de sécuriser les personnes âgées qui vivent seules chez elles, ainsi que leurs proches.

En cas de problème, comme une chute ou un malaise, la personne peut signaler l’incident à tout moment. Cela se fait en appuyant sur un médaillon ou une montre portée en permanence. Une intervention peut être déclenchée immédiatement en fonction de l’urgence.

Une limite de la téléassistance est qu’elle ne permet pas d’anticiper les problèmes. Elle ne peut pas suivre l’évolution de l’état de la personne âgée.

Les perspectives de l’analyse de la consommation électrique

On s’intéresse aujourd’hui aux perspectives offertes par l’analyse de la consommation électrique. Cela vise à détecter les premiers signaux d’une aggravation de la dépendance. L’objectif est d’intervenir de manière plus précoce en conséquence.

Néanmoins, le développement d’un tel service est aujourd’hui confronté à plusieurs verrous.

Pas de modélisations ou typologies de références

En premier lieu, le concept repose sur le postulat qu’il est possible de modéliser une activité dite « normale » de la personne âgée. Cela du point de vue de sa consommation électrique. Or l’état des recherches actuelles ne permet pas de s’appuyer sur des modélisations existantes (voir les résultats de nos recherches précédentes).

Quelques typologies de profils de consommation commencent à émerger. Cependant, elles ne sont pas encore généralisables à l’ensemble de la population française. Aucune de ces typologies ne s’est penchée spécifiquement sur les personnes âgées.

Une modélisation confrontée à la diversité

Deuxièmement, les recherches ont montré que la trajectoire personnelle et l’histoire de vie ont une influence sur la manière de vieillir. Cela s’ajoute aux composantes sociologiques. Ainsi la modélisation d’une activité dite « normale » doit tenir compte de cette diversité.

Des lacunes pour repérer les signes de dépendance

Les chercheurs ont bien documenté les phénomènes de déprise, de routinisation et de fragilité. Ils peuvent servir de base à la modélisation de l’activité normale des personnes âgées. Mais aussi à la détection d’une aggravation de la dépendance.

Mais les recherches actuelles ne permettent pas d’identifier les pratiques et les comportements spécifiques nécessitant un suivi. Elles ne mettent pas en avant le seuil de transformation permettant de distinguer une déprise « normale » de l’apparition d’une dépendance.

De nouvelles recherches nécessaires pour comprendre ce que vieillir signifie

Ainsi de nouvelles recherches sont nécessaires pour mieux comprendre ce que vieillir signifie dans les pratiques et les comportements du quotidien. L’enjeu est aussi d’analyser sa répercussion sur la consommation énergétique.

Nous avions expliqué précédemment dans nos recherches les difficultés à traduire les données techniques des compteurs électriques en comportements sociaux. Les données brutes des compteurs sont très techniques. Elles exigent une analyse approfondie pour les convertir en pratiques de consommation. Nos recherches précédentes ont apporté quelques éclairages à ce sujet. Il convient de les adapter à présent aux publics des personnes âgées.

La confidentialité et l’intimité dans l’instrumentation

Enfin, la confidentialité pose un problème dans l’analyse et la diffusion des données issues de l’instrumentation. Elle touche des aspects intimes, surtout chez les personnes âgées. Cette thématique, liée à la vieillesse, n’a pas encore été suffisamment explorée. Les nouveaux services pour les personnes âgées ne l’intègrent pas encore suffisamment

L’instrumentation des logements vise à suivre la consommation énergétique précise des personnes âgées dans cette étude. Cela permet de comprendre cette consommation dans le contexte d’une activité dite « normale ». L’objectif est de détecter, via la consommation électrique, toute aggravation de la dépendance.

RECHERCHES EN ANTHROPOLOGIE – ETUDE DES PRATIQUES ALIMENTAIRES ET DE LEURS DETERMINANTS SOCIOECONOMIQUES ET CULTURELS

2016-2018

APDRA / AFD

ÉTUDE ETHNOGRAPHIQUE & ALIMENTATION

Une recherche dans le cadre de la sécurité alimentaire

Notre recherche s’inscrit dans le Projet de Développement de la Rizipisciculture en Guinée Forestière (PDRP-GF). Ses finalités sont l’amélioration de la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Deux objectifs principaux guident le projet :

i) diversifier les activités agricoles pour renforcer les revenus monétaires des populations locales ;

ii) augmenter durablement l’offre locale en poisson et en riz, comblant ainsi le déficit nutritionnel en protéines dans la région.

Améliorer la sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté nécessitent une bonne connaissance des pratiques alimentaires des populations cibles. Il est également crucial de comprendre les modalités de production et d’accès aux denrées alimentaires pour chaque groupe de population.

La complexité des pratiques alimentaires

Les pratiques alimentaires sont complexes à étudier en raison de nombreux facteurs tels que la religion, les interdits alimentaires, les pratiques sociales de commensalité, les systèmes de production, et les modalités de gestion des ressources. A ces facteurs s’ajoutent les questions de marché, de système d’approvisionnement, de relation centres urbains-zones rurales reculées, etc.

Une diversité ethnique mais peu de données

En Guinée Forestière, nous avons identifié plus de 8 groupes ethniques. Chaque groupe se caractérise par sa langue, son histoire et des structures socio-politiques spécifiques.

Les données socio-économiques, historiques et culturelles font défaut pour la grande majorité des groupes ethniques de la zone. Quelques données collectées dans les années 50 sont disponibles pour les Kissi et les Guerzé. Mais il n’existe quasiment pas d’informations pour les autres groupes autochtones de la Guinée Forestière. Et encore moins de données sont disponibles sur les populations migrantes appartenant à d’autres groupes ethniques venues s’installer de longue date dans la zone.

Une diversité de situations agro-écologique

La première tentative de zonage agro-écologique par la Cellule de suivi du PDRP-GF a révélé une grande diversité de situations. Dans certaines régions, les plantations pérennes ont colonisé les versants, les fleuves sont rares, et la chasse a disparu. En revanche, dans d’autres régions, les vastes savanes offrent d’importants terrains de chasse. De plus, l’accès aux différents marchés urbains où transite le poisson congelé est très inégal.

Des enjeux pour appréhender les pratiques alimentaires dans un contexte multiforme

Dans un contexte pluri-ethnique et agro-écologique complexe, comment appréhender les principaux facteurs différenciant les pratiques alimentaires ? Comment ces facteurs peuvent-ils influencer et jouer un rôle dans les questions de sécurité alimentaire ?

La tâche est difficile car il n’existe aucune donnée sur les pratiques alimentaires et les déterminants sociaux en Guinée Forestière. Aucune information ne renseigne sur les choix des populations. On manque de données sur les éléments socioculturels motivant ces choix : préférences alimentaires, habitudes, perception des différents aliments. Existe-t-il des interdits alimentaires spécifiques ? Des totems ? Quels sont les facteurs explicatifs des préférences et des rejets alimentaires ?

Les projets contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition prennent rarement en compte l’« identité alimentaire » telle que les recettes et les plats traditionnels.

Les objectifs de la recherche

La première phase de cette recherche réalisée en 2016 a permis de construire une méthode d’enquête de la consommation alimentaire. La méthode a permis de décrire les pratiques alimentaires. Elle a également permis de comprendre leur représentation, depuis l’approvisionnement en ingrédients jusqu’à la consommation des plats. Elle a permis également d’évaluer la saisonnalité de ces pratiques.

Nous avons décomposé la recherche en plusieurs phases. En 2016, la première phase d’enquête a débuté. Elle s’est terminée en 2017, identifiant et caractérisant empiriquement plusieurs grands types de pratiques alimentaires. La seconde phase d’enquête a débuté en 2017. En 2018, elle s’est achevée, mesurant les variations saisonnières des pratiques alimentaires. Les méthodes d’enquête utilisées combinent des outils tirés de différentes disciplines : l’économie, la nutrition et l’anthropologie de l’alimentation.

RECHERCHES EN ANTHROPOLOGIE ET SOCIOLOGIE – EFFETS REBONDS ET INSTRUMENTATION DANS L’EVOLUTION DES COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION ENERGETIQUE

2016

Association Régionale pour l’Habitat / CEREMA, la DREAL / Région Haut de France

ÉTUDE SOCIOLOGIQUE & AMÉNAGEMENT URBAIN

Objectifs de l’instrumentation des logements

L’instrumentation des logements visait un suivi précis de la consommation énergétique. L’objectif était de mieux comprendre, maîtriser, et à terme, réduire cette consommation. Parmi la centaine de logements instrumentés, le CEREMA a analysé intégralement les mesures provenant de 20 logements. Les logements seront soumis à une simulation thermo-dynamique (STD). Cela fournira des données exhaustives sur le profil du logement et sa consommation énergétique.

Méthodologie

Nous avons réalisé une étude sur 90 logements, en priorisant ceux qui étaient instrumentés. Ils étaient suivis avec collecte de données et une simulation thermo-dynamique (STD) était prévue. Au début de la collecte de données, nous avions des températures intérieures moyennes en été et en hiver. Nous disposions également d’indications sur la consommation énergétique et le niveau de ventilation des logements.

Résultats antérieurs

En 2014, notre recherche mettait en avant la diversité des profils de consommation énergétique des locataires. Cela incluait leur niveau de consommation, le besoin en chaleur exprimé, et le niveau de motivation pour réaliser des économies d’énergie. Nous avions identifié les leviers et freins aux économies d’énergie.

Une analyse socio-technique liée à une instrumentation

En 2016, la recherche sociologique a recueilli des données qui viennent appuyer celles issues de l’instrumentation analysées par le CEREMA. Les particularités énergétiques extrêmes relevées par l’instrumentation ne résultent pas de défauts des capteurs. Elles s’expliquent en réalité par des pratiques atypiques des locataires. L’analyse socio-technique combine relevés de l’instrumentation et analyse sociologique. Cela permet une analyse plus fine de la consommation énergétique des ménages, un meilleur contrôle des erreurs et des résultats plus fiables.

Des pistes d’actions

En 2016, la recherche a formulé plusieurs propositions visant à modifier les comportements. Les propositions peuvent être combinées. Elles nécessitent des tests avec les différentes parties prenantes, comme les bailleurs et les locataires.

Les résultats ont indiqué que l’instrumentation n’avait pas réellement impacté les locataires. Ils ne comprenaient pas leur rôle ni comment utiliser les données pour réguler leur consommation énergétique. Nous avons développé des pistes pour impliquer les locataires dans l’instrumentation de leur logement. Cela leur permettrait de suivre les évolutions et de faire le lien avec leurs changements de pratiques. À la fin de cette recherche, nous avons proposé un dispositif de suivi et d’interface similaire au concept de « carte vitale du logement » (Cau et Pouget 2014).

En matière de sensibilisation, nos résultats soulignent l’absence d’une solution unique. Pour diffuser et faire adopter les informations par un maximum de locataires, il faut multiplier les actions et mobiliser divers canaux d’informations.

RECHERCHES EN ANTHROPOLOGIE ET SOCIOLOGIE – METHODES ET APPROCHES FONCIERES DANS LE CADRE DES ETUDES D’IMPACTS SUR 2 TERRAINS COMPARATIFS

2016

L’importance du foncier dans les études d’impacts

La question foncière est cruciale dans les études d’impact. Les grands projets d’infrastructures effectuent souvent des préemptions foncières. Un état de l’art sur les verrous des études d’impacts a été effectué. Cela s’est produit à plusieurs reprises dans les recherches des années précédentes (2013, 2014, 2015). Notre recherche a porté ici plus spécifiquement sur les questions foncières dans le cadre des études d’impacts.

Les études d’impacts en contexte français

En France, la législation foncière et les modes de préemptions sont relativement clairs et encadrés. Les études d’impacts environnementales sont cruciales. Elles aident à anticiper et gérer les enjeux environnementaux. Cela se fait par l’application de mesures compensatoires ou d’accompagnement. L’objectif est d’atténuer les effets induits de l’opération sur le patrimoine naturel et paysager.

L’impact social est abordé uniquement par des enquêtes publiques. Cependant, il présente des lacunes importantes. Ces lacunes concernent l’accompagnement, l’identification des vulnérables, la prévention des conflits et l’évaluation des impacts socioéconomiques post-projet. Quand il y a préemption, on indemnise le propriétaire de la terre.

Les études d’impacts et le foncier dans les pays du sud

Dans les pays du sud, la question de l’impact sur le foncier prend une toute autre dimension, difficile à traiter avec les outils classiques. En République de Guinée, la question foncière repose sur le droit coutumier et le droit positif hérité de la colonisation. Cela complique les modalités de gestion foncière, notamment les questions de préemption foncière.

Par ailleurs, à l’échelle de la Guinée, il n’y a pas un droit coutumier unique. Il existe plutôt plusieurs types de droits coutumiers. Ces droits varient selon les groupes ethniques, les espaces ressources et les configurations foncières antérieures.

Ce n’est pas la terre ou les ressources qui sont possédées mais des droits. Il s’agit d’actions autorisées sur les ressources. Les droits de propriété sont principalement des relations entre les individus concernant la terre et les ressources naturelles. Ce ne sont pas des relations directes entre les individus et les choses.

La difficile gestion des préemptions foncières

La complexité des projets réside dans la gestion des préemptions foncières. Il est difficile de déterminer les divers droits associés à chaque parcelle visée. Quels sont ces droits pour chacune des parcelles sujettes à la préemption ? Qui sont les « propriétaires », les gestionnaires et les usagers de ces parcelles ? Comment les identifier ? Comment les indemniser de manière juste et correcte ?

Toutes ces questions foncières impliquent des relations entre les individus concernant la terre et les ressources. En vue de la rente financière du projet en échange de la préemption de terres, des recompositions sociales et politiques sont inévitables. Les acteurs réactivent l’histoire, les relations de pouvoir et de dépendance. Cela vise à obtenir une légitimité foncière et, par conséquent, un accès aux éventuelles indemnités. Les jeux de pouvoirs qui se mettent en place constituent également des aléas difficiles à anticiper.

Verrous et enjeux des études d’impacts

Ces questions sont autant de verrous à soulever dans le cadre des études d’impacts et des opérations de préemption foncière. D’autant plus qu’il n’existe pas une réponse ou une méthode applicable à toutes les situations (comme démontré dans notre recherche). Une compréhension approfondie des rapports sociaux est cruciale. De même, la connaissance des modalités de gestion politico-économique des espaces ressources est essentielle. C’est un préalable indispensable à toute étude d’impact et action de préemption foncière. Reste que les monographies locales sont quasi-inexistantes dans toute la Guinée.

L’importance d’une description précise du territoire concerné

Le premier résultat du protocole expérimental est l’importance d’une description précise du contexte général de la zone. C’est un préalable indispensable avant toute étude foncière. Nous arrivons à la conclusion que les monographies villageoises sont un préalable méthodologique indispensable.

Un ajustement méthodologique nécessaire à chaque contexte

Il est crucial de noter qu’il faut entreprendre une étude spécifique dans le contexte particulier du projet. La méthodologie doit être ajustée en fonction de chaque contexte, car les échelles varient selon les zones ou les pays. Dans la zone d’expérimentation en Côte d’Ivoire, le village est l’échelle pertinente pour la gestion foncière. Cependant, cela ne s’applique pas nécessairement à la zone de Guinée où l’expérimentation a eu lieu.

Les actions d’administration foncière diffèrent également. En Guinée, planter confère le droit à l’aliénation ou à la transmission. Cependant, cette règle ne s’applique pas (ou n’est plus applicable) dans la zone d’étude en Côte d’Ivoire.

L’étude foncière en Guinée

L’étude foncière réalisée en Guinée a permis d’arriver à plusieurs résultats :

1. Nous avons décrit en détail, pour la première fois, le système de gestion spécifique de l’agrosystème impacté par les infrastructures minières de cette zone. Cela constitue de nouvelles connaissances pour la zone de Sangaredi. Aucune information spécifique à cette zone n’existait avant la réalisation de notre étude. Nous avons produit de nouvelles connaissances en particulier sur les modalités de gestion foncière d’un agrosystème particulier.

2. L’analyse de l’espace ressource a conduit à une matrice de compensation détaillée. Cela inclut spécifiquement les terres et les cultures. Ainsi, les compensations pour la préemption des terres par le projet tiennent compte des modalités d’accès et d’administration des différents territoires ressources. Cette approche semble plus adaptée pour les populations impactées.

3. En adoptant une approche par agrosystème, nous avons amélioré l’identification des impacts du projet sur les moyens de subsistance des populations. Cela facilite la formulation de projets plus adaptés. D’autre part, la compréhension de cet agrosystème a facilité l’identification des besoins en terres et des ressources de remplacement. Cela a également amélioré les négociations avec les populations concernées.

4. Les monographies sont des outils précieux pour comprendre les relations de pouvoir qui se jouent dans la zone. Une compréhension approfondie de l’histoire et des relations socio-politiques a évité toute manipulation par certaines élites de la zone aux dépens des populations.

L’étude foncière en Côte d’Ivoire

L’étude foncière en Côte d’Ivoire nous a conduit à présenter une note détaillée des conflits au client. Cela a attiré son attention sur la grande sensibilité de ce sujet dans le contexte spécifique du projet. Nous avons également argumenté sur la nécessité de privilégier une indemnisation monétaire plutôt que la compensation en nature des terres faisant l’objet de l’acquisition.

RECHERCHES EN ANTHROPOLOGIE ET SOCIOLOGIE – CARACTÉRISATION DE LA PÊCHE ARTISANALE

2014-2015

Les variations saisonnières de la pêche artisanale

En ce qui concerne la pêche artisanale, de nombreuses variations saisonnières existent. Ces aspects comprennent les déplacements des grands migrateurs. Ils impliquent aussi des variations de la teneur en nutriments des eaux pendant la saison des pluies. Des variations physiques sont également présentes, car la conservation du poisson est plus délicate pendant cette saison.

Des aspects socio-culturels, tels que le calendrier de scolarisation des enfants et des travaux aux champs, ont une influence directe. Cela influence le nombre et la durée des sorties en mer. De plus, cela impacte les migrations économiques et politiques de populations. Selon l’état de l’art, aucune étude réalisée au moment de cette recherche ne considère simultanément l’ensemble de ces variations.

Les études d’impacts sociaux et la pêche artisanale

Les études de risques et d’impacts sociaux reposent sur l’évaluation des revenus générés par la pêche et la chasse artisanales. Elles examinent également leur contribution au niveau de vie dans des régions cruciales pour ces activités. Cependant, ces évaluations sont établies au moyen d’une extrapolation des données récoltées à un moment particulier. Or, plusieurs facteurs induisent d’importantes variations que l’extrapolation ne prend pas en compte.

Impacts des variations saisonnières

Les variations saisonnières ont un impact sur la densité et le type de poissons et de gibier disponibles. De plus, ces variations saisonnières posent des problèmes de stockage et de commercialisation. Cela inclut des préoccupations liées à l’état des routes et à l’alimentation des bacs à glace.

D’autre part, d’autres activités et événements saisonniers, tels que les travaux champêtres et les fêtes religieuses, correspondent généralement à une moindre fréquence des sorties de chasse ou de pêche.

Dans des contextes politiques mouvementés, avec des mouvements de populations et une paupérisation, les migrations, parfois saisonnières, ont des incidences. Ces incidences touchent l’effort de pêche, le partage des zones de pêche, l’afflux de cash, et les reconfigurations socio-économiques.

Ces aspects ne sont absolument pas mesurés ni même pris en compte. L’impossibilité d’observations sur une année complète rend la sélection du moment d’enquête crucial. La pondération judicieuse des extrapolations est également nécessaire.

Une production de données novatrices

Cette recherche a généré des avancées significatives tant au niveau des connaissances que des méthodes. Les contraintes sur le terrain ont nécessité un ajustement en temps réel des outils d’enquête et d’observation. De plus, cela a conduit à l’identification de précautions méthodologiques applicables à d’autres types d’études.

1- Une des précautions est de prendre en compte le décalage entre discours et pratiques. Ceci est intégré dans la marge d’erreur pour atténuer son impact sur les résultats.

2- Délimitation du pas de temps idéal à impartir aux observations pour embrasser la diversité des niveaux d’activité.

3- L’identification de la fréquence optimale d’étude sur une année est essentielle. Cela permet d’établir le profil des variations tout en respectant les contraintes budgétaires définies par le client.

4- Pondération des données déclaratives sans perte d’information sur des éléments qualitatifs riches d’enseignements.

5- Il est crucial de prendre en compte les changements majeurs entre chaque mission. Cela comprend la construction d’un pont et le détournement de routes de traversées. Ces éléments ont des impacts directs sur les données collectées.

6- Il est important de prendre en compte l’inflation. Cela concerne les dépenses liées aux activités de pêche, comme l’achat de matériel. Il englobe également les revenus issus de ces activités, tels que le prix du poisson.

RECHERCHES EN SOCIOLOGIE – INDICATEURS QUALITATIFS POUR ÉVALUER LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS

2014

Étude sociologique et consommation énergétique

Il existe plusieurs outils mesurant la consommation énergétique réelle des logements, comme l’instrumentation des logements et les modules CIC. Cependant, il n’existe actuellement aucun indicateur qualitatif permettant de mesurer l’évolution réelle du confort des habitants.

Les pratiques de consommation d’énergie ont été relativement peu explorées dans le domaine sociologique. En revanche, les enquêtes d’opinion ont connu un développement significatif pour mesurer quantitativement la perception du confort.

Les lacunes des indicateurs et études actuelles

Les projets de rénovation ont généralement un impact direct sur la consommation énergétique des habitants. Les indicateurs et études actuels ne permettent pas de comprendre et de pérenniser cette baisse de consommation.

Le rapport entre la mesure objective des économies réalisées et la perception de l’évolution du confort n’est ainsi pas exploré. A titre d’exemple, l’effet rebond annule les gains d’efficacité énergétique. Cela se produit par la modification des comportements de consommation. Cet effet constitue un frein bien connu à la baisse de la consommation énergétique.

Son existence souligne que le progrès technique ne peut être déconnecté de l’étude et de l’accompagnement des pratiques de consommation énergétique. Pourtant, le phénomène reste difficile à quantifier.

Les apports de cette recherche

Nous avons conçus et mis en œuvre des indicateurs et des outils dans le cadre de cette recherche qui ont l’intérêt d’être aisément transposables à d’autres études consacrées à une thématique analogue, voire au-delà :

1- Création d’une série d’indicateurs qualitatifs orientés sur des données qualitatives comme le ressenti, le bien-être, conçus pour pondérer et contextualiser des mesures physiques.

2- Création d’une typologie de consommation énergétique pour mesurer et représenter la diversité des profils de consommation.

3- Identification des leviers et des freins aux économies d’énergie afin d’optimiser ou réduire leur effet.

4- Prise en compte de l’hétérogénéité de situations de réhabilitation et de leur impact sur les ressentis des locataires.

RECHERCHES EN ANTHROPOLOGIE ET SOCIOLOGIE – INDICATEURS SOCIAUX ET CULTURELS POUR ÉVALUER L’HYGIENE ET L’ACCES A L’EAU

2014

VSI-Afrique / REGIDESO RDCongo / IGIP

ÉTUDES SOCIOLOGIQUES

Des indicateurs limités pour mesurer l’accès à l’eau et à l’hygiène

Pour l’eau et l’hygiène, les indicateurs existants ou proposés permettent d’établir la part de la population ayant accès à une source d’eau améliorée. Ils évaluent également les inégalités en fonction de l’existence d’un point d’eau potable, de l’éloignement, du temps d’attente, de la régularité du service, ainsi que de l’âge, du sexe, du revenu, etc.

Ces éléments suivent la poursuite de l’OMD 7C, mais n’offrent pas d’informations sur les choix faits par les usagers ni sur les motivations derrière ces choix. Par exemple, un usager peut préférer s’approvisionner en eau à partir d’une source non améliorée par habitude, par doute sur la qualité de l’eau fournie, ou encore en raison d’activités associées à la collecte d’eau qu’il considère comme faisant partie de son mode de vie.

Une proposition de méthodologie

Cette recherche a permis de proposer une méthodologie conçue pour :

1- Individualiser les questions relatives à l’impact des maladies hydriques et du temps consacré à la collecte de l’eau, pour mieux identifier les groupes vulnérables ou désavantagés.

2- Intégrer la question des usages concurrents de la ressource (élément inspiré du Water Poverty Index) et celle des activités associées à la collecte de l’eau.

3- Mieux prendre en compte a) les éléments relatifs aux manipulations susceptibles de dégrader la qualité d’une eau recueillie à une source améliorée ; b) les pratiques d’hygiène et le recours au traitement de l’eau stockée à domicile.

4- Identifier les points critiques au niveau des ménages, une démarche inspirée du HACCP (Hazard Analysis – Critical Control Points) préconisé par l’OMS (2002) mais pas encore développée à ce jour, qui consiste à caractériser les pratiques et les aspects matériels favorables à l’émergence ou la persistance de risques sanitaires et sociaux.

5- Approfondir l’approche par connaissances et pratiques, afin de qualifier les éventuels freins à de meilleures pratiques (éducation, sensibilisation, disponibilité du matériel spécifique, coût, perceptions, etc.).

RECHERCHES EN ANTHROPOLOGIE – LE PROJET TEK – « SAVOIRS ECOLOGIQUES TRADITIONNELS DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE DE NAGOYA EN AFRIQUE DE L’OUEST ET EN AFRIQUE CENTRALE »

2013

MNHN / GIZ

ÉTUDES ANTHROPOLOGIQUES & SAVOIRS LOCAUX

Protocole de Nagoya et APA

L’objectif général de cette recherche consistait à proposer une nouvelle approche et méthodologie pour aller vers une applicabilité du Protocole de Nagoya au niveau local et national, en Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale, et ainsi contourner les obstacles actuellement soulevés.

Les objectifs de la recherche

Plus spécifiquement, et parce qu’il constitue le premier obstacle pour une application des dispositifs APA, l’enjeu était de trouver une manière d’approcher les CTA et leurs détenteurs, de construire une méthodologie et des outils permettant de les collecter, de les capitaliser et de les analyser.

CREATION ET AMELIORATION DE NOUVELLES METHODES DE COLLECTE ET D’ANALYSE DE DONNEES

2011 – en cours

L’amélioration des données pour l’élaboration de nouveaux indicateurs nécessite une évolution des techniques et des méthodes de recueil qui permettent à la fois de capitaliser un grand nombre de données à l’échelle des individus, des ménages et des collectifs, tout en préservant leur qualité et leur nature qualitative et contextuelle.

Les objectifs de cette recherche

Il s’agit donc de fournir une alternative aux approches conventionnelles et de développer une approche centrée à la fois sur l’individu, le ménage et le collectif. L’objectif est de mettre au point un procédé méthodologique permettant de récolter de manière homogène et standardisée des données qualitatives et de produire de manière systématique de la connaissance anthropologique.

CREATION ET AMELIORATION DES INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES DANS LA GESTION DES RISQUES ET IMPACTS SOCIAUX

2013 – en cours

L’amélioration des données pour de nouveaux indicateurs nécessite une évolution des techniques et des méthodes de recueil. Cela doit permettre de capitaliser un grand nombre de données à l’échelle des individus, des ménages et des collectifs. Il est crucial de préserver la qualité, la nature qualitative et contextuelle de ces données.

Il s’agit donc de fournir une alternative aux approches conventionnelles et de développer une approche centrée à la fois sur l’individu, le ménage et le collectif. L’objectif est de mettre au point un procédé méthodologique permettant de récolter de manière homogène et standardisée des données qualitatives et de produire de manière systématique de la connaissance anthropologique.

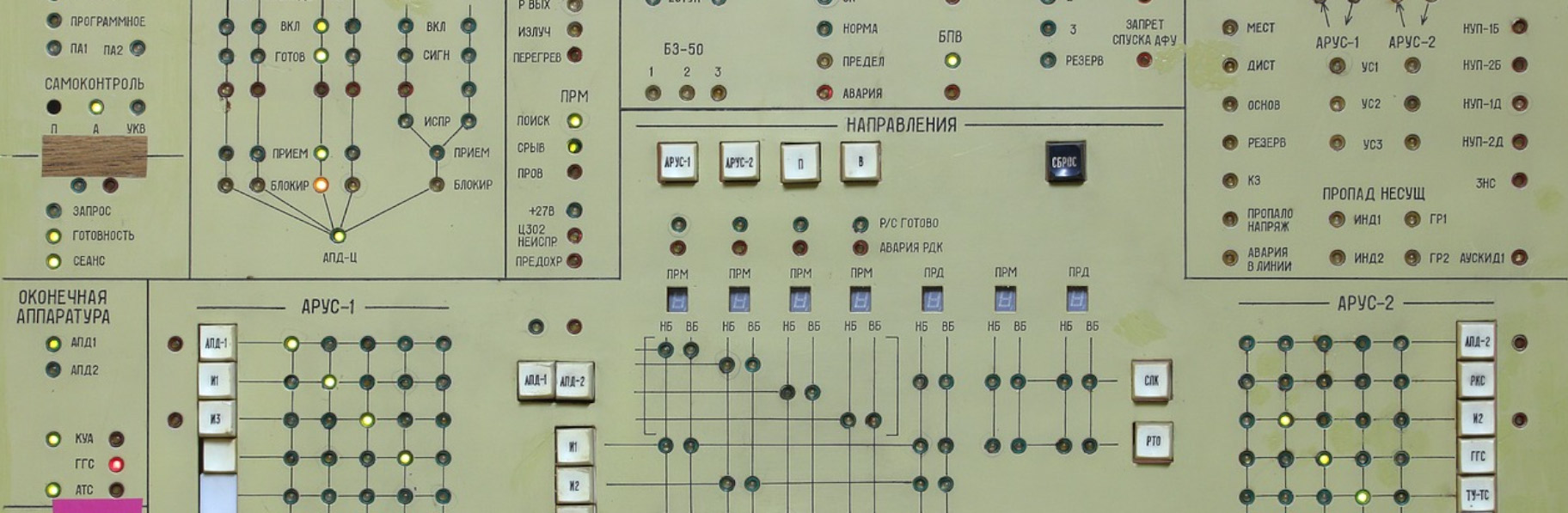

LE PROJET PLAT-AN : LA PLATEFORME LOGICIELLE

2013 – en cours

Ces dernières années, AnthropoLinks s’est particulièrement engagé dans le secteur des études d’impacts, tirant avantage du durcissement des normes internationales relatives aux questions sociales et culturelles imposées aux industriels. L’expertise et les services de conseil proposés par AnthropoLinks viennent alors répondre à un nouveau besoin en compétences socio-anthropologiques.

Un besoin d’outils de représentation des resultats

Dans ce cadre, il a été possible d’identifier les lacunes des expertises actuelles tant en termes de méthodologie de collecte de données, d’analyse (particulièrement des données qualitatives) que de livrables (aujourd’hui sous forme de lourds rapports), ainsi que les besoins des industriels pour des outils permettant de comprendre facilement les réalités locales, prendre des décisions rapidement et mettre en place des actions adaptées.

Un projet sur le long terme

Suite à ce constat, nous avons imaginé le projet de création de la plateforme logicielle PLAT-AN, qui représente les risques et les données sociales de manière dynamique, synthétique et cartographique. Dans un premier temps, nous développerons sa première version pour répondre aux besoins de ce segment de marché. Par la suite, nous étendrons cet outil à d’autres secteurs tels que les filières agricoles ou la gouvernance environnementale. Le projet PLAT-AN est au cœur de la stratégie d’AnthropoLinks, étant conçu comme une étape essentielle pour optimiser les performances de l’expertise sociale d’AnthropoLinks.