Mémoires Identités Patrimoines

NOS PROJETS

MÉMOIRES IDENTITÉS PATRIMOINES

DIAGNOSTICS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, MATÉRIEL OU IMMATÉRIEL, MISE EN PLACE DE PROJETS CULTURELS AUTOUR DE LA MÉMOIRE, ÉVALUATIONS DU POTENTIEL TOURISTIQUE ET DE VALORISATION AGRICOLE OU ÉCONOMIQUE

La mémoire et le patrimoine participent à l’identité et la cohésion sociale

Le patrimoine est une source de savoir-faire vivants

Le patrimoine est un levier pour le développement local

- Connaître le patrimoine, son histoire, ses acteurs, ses potentialités de valorisation

- Identifier le potentiel en termes d’usages, de communication, d’appropriation

- Identifier le potentiel en matière d’attraction touristique ou d’installation d’entreprises

- Identifier les éléments qui font patrimoine sur le territoire ou qui sont à même d’ériger le produit en patrimoine

- Mettre en avant les points d’actions prioritaires

- Mettre en place des actions culturelles autour du patrimoine en coproduction avec les habitants

- Formations

PATRIMOINE & IMPACTS SOCIAUX – SITES HISTORIQUES ET PATRIMOINE IMMATÉRIEL DANS LE CADRE DU PROJET D’AMENAGEMENT HYDRO-ELECTRIQUE DE KIKOT-MBEBE (KHPC)

CAMEROUN / 2024

La mission a consisté à participer à l’étude archéologique préliminaire du Projet. Dans ce cadre, il s’agissait d’identifier les sites historiques ainsi que le patrimoine culturel immatériel des communautés résidant dans la zone d’influence directe. Des données anthropologiques ont été collectées et analysées. Nous avons également été chargé de coordonner l’étude historique et économique.

MÉMOIRES IDENTITÉS – VALORISATION PATRIMONIALE PAR UNE APPROCHE ETHNOGRAPHIQUE ET CULTURELLE DU SITE PRAE MICHEL CHEVALIER AU BOSC

FRANCE (Lodève) / 2020-2021

Dans le Lodévois, l’histoire de l’uranium a marqué ses habitants, l’économie, les paysages et leurs histoires. Le site a aujourd’hui été converti en Zone d’activité économique du PRAE Michel Chevalier. La SEM ARAC Occitanie souhaite ainsi renforcer l’attractivité de ce site en valorisant son passé industriel et minier. Ainsi, AnthropoLinks et Luna Film ont été sélectionnés pour cette valorisation, qui s’appuie sur des recherches sur l’histoire du site et son lien au territoire, sur la conduite d’entretiens et le montage de films auprès d’anciens salariés, riverains, anciens élus, etc., ainsi que sur la rédaction d’un manuscrit.

MÉMOIRES IDENTITÉS -ACTIONS CULTURELLES – PROJET MÉMORIEL SUR LE QUARTIER GASTON ROULAUD DANS LE CADRE DU NPNRU

Ville de Drancy / ANRU

FRANCE (Drancy) / 2018-2019

Projet audiovisuel et sonore portant sur la mémoire du quartier Gaston Roulaud dans le cadre du NPNRU. À l’issue du projet, nous avons réalisé une balade sonore ainsi qu’une vidéo mettant en lumière la richesse et la singularité du quartier. Ce projet s’intègre dans l’initiative portée par AnthropoLins « Nos quartiers ont de la voix », projets coproduits avec les habitants et les acteurs locaux dont l’enjeu est de renouveler les manières de produire du diagnostic social, développer le pouvoir d’agir et la cohésion sociale des habitants et des acteurs locaux, valoriser l’image de ces territoires et de ses habitants.

PATRIMOINE – LA LABELLISATION DES PATRIMOINES DANS LES LABORATOIRES D’OPUS

Sorbonne Universités

FRANCE / 2018-2019

Un des objectifs de l’Observatoire des Patrimoines de Sorbonne Universités (OPUS) est de valoriser les expertises et savoir-faire de ses membres et de structurer une offre commune à destination des institutions et des secteurs publics et privés. Dans ce contexte, l’OPUS a identifié le champ de la labellisation comme l’une des actions structurantes.. La structuration de ce champ de compétences a nécessité au préalable un travail de cartographie des capacités des laboratoires et de structuration de l’expertise des chercheurs.

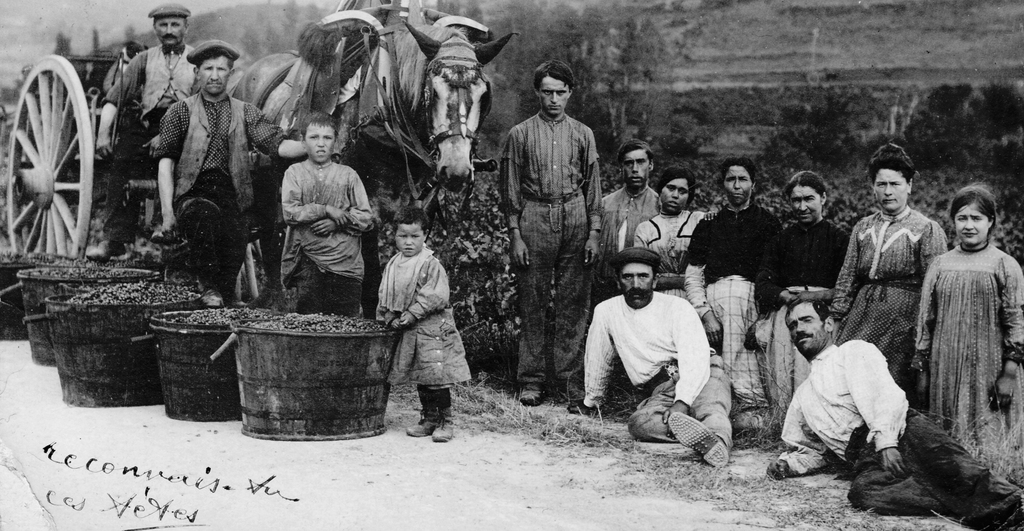

MÉMOIRES IDENTITÉS PATRIMOINES – ALIMENTATION – PATRIMOINE VITICOLE

FRANCE (Hérault / 2014)

Le Pays Cœur d’Hérault est un territoire à fort potentiel en raison notamment de ses paysages exceptionnels et de son patrimoine culturel salué par l’obtention de nombreux labels, et par son patrimoine viticole. Ce dernier est apparu comme un des éléments prioritaires du patrimoine matériel et immatériel à valoriser. Le Pays Cœur d’Hérault souhaite développer un tourisme vigneron. Le territoire mentionne régulièrement les aspects patrimoniaux liés à la vigne et au vin comme des éléments constitutifs de son identité. Néanmoins aucune action de collecte et de valorisation de ce patrimoine viti-vinicole n’a encore été entreprise. Le Pays Cœur d’Hérault a souhaité réaliser un projet sur la mémoire du patrimoine lié à la vigne et au vin. Ceci afin de mieux le connaître, le valoriser et le protéger.

PATRIMOINES – RECONNAISSANCE DES SAVOIRS TRADITIONNELS

GIZ / Muséum national d’Histoire naturelle

FRANCE, BÉNIN, CAMEROUN, SÉNÉGAL / 2013

Inventaire des sources de savoirs traditionnels en Afrique Centrale et Afrique de l’Ouest. L’étude s’intègre au cadre d’application du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (APA). Elle vise à identifier et analyser les sources de connaissances traditionnelles liées à l’utilisation de la biodiversité, tant ex-situ (en France) qu’in-situ (Bénin, Cameroun, Sénégal).

MÉMOIRES IDENTITÉS PATRIMOINES – ALIMENTATION – VALORISATION DU PATRIMOINE ALIMENTAIRE : LE ROOIBOS

Compagnie de Trucy

AFRIQUE DU SUD / 2013

L’analyse des représentations locales avant valorisation du produit et son intégration dans le système culturel précède l’étude de la reconstruction identitaire après valorisation, ainsi que de la filière. En parallèle, nous évaluons le sentiment d’appartenance à la marque commerciale. Enfin, l’analyse de la réappropriation locale du produit valorisé et de la marque explore la possibilité d’une valorisation/commercialisation locale en parallèle à la filière.

MÉMOIRES IDENTITÉS PATRIMOINES – ALIMENTATION – ETUDE DE LA CONSTRUCTION IDENTAIRE DE L’OIGNON DOUX DES CÉVENNES

Muséum national d’Histoire naturelle

FRANCE (Cévennes gardoises) / 2006-2010

Depuis les années 2000, la production d’oignons doux des Cévennes est devenue une figure emblématique des Cévennes gardoises. Le territoire d’implantation de la filière est, depuis 2003, officiellement matérialisé grâce à la mise en place de l’AOC. Pourtant, une dizaine d’années en arrière, l’oignon doux était encore inconnu. Comment la filière oignons doux des Cévennes s’est-elle structurée autour d’un produit nouveau ? Comment ce dernier lui a permis aujourd’hui de disposer d’une forte valeur ajoutée ?

MÉMOIRES IDENTITÉS PATRIMOINES – ALIMENTATION – ETUDE DE LA PRODUCTION DE RIZ ENDÉMIQUE ET CULTUREL : LE TINAWON

MNHN / Académie d’agriculture de France

PHILIPPINES / 2008-2010

Nous avons effectué une analyse des représentations et des pratiques liées à la production de riz, en particulier le tinawon, en intégrant un relevé de données agronomiques : surfaces, variétés cultivées, rendements, matériels agricoles, et pratiques culturales. Parallèlement, nous avons mené une étude approfondie de l’organisation et du fonctionnement des communautés autochtones Ifugao, abordant des aspects tels que la parenté, les normes et valeurs culturelles, le système social et économique, le territoire, l’espace de production, l’espace de coopération, etc. L’analyse du plan d’occupation de la filière et la cartographie complètent cette démarche, permettant une évaluation des risques et des opportunités liés à la mise en place d’une filière à haute valeur ajoutée.